祖壇納骨とは

祖壇は、宗祖親鸞聖人のご影並びにご遺骨が納められている場所で、1660(万治3)年に本願寺第13代宗主良如上人によって、今日の場所に造られました。

祖壇の左右には歴代宗主並びにお裏方の墓所があり、祖壇前には拝堂である「明著堂」があります。

祖壇には、親鸞聖人のご遺徳を慕い、お側にありたいとの願いから、年間約12,000件もの納骨が行われ、全国の門信徒の方のご遺骨が納められるとともに、宗祖親鸞聖人の墓所を今に受け継ぐ本願寺発祥の基として多くの方のお参りがあります。

必要書類

納骨懇志

| 小型容器 | 小型容器より大きい場合 | |

|---|---|---|

| 納骨・一座経 | 3万円以上 | 5万円以上 |

| 納骨・永代経 | 6万円以上 | 8万円以上 |

注意事項

- 納骨したお骨はお返しできません。

- 改葬の場合は「小型容器より大きい場合」の扱いとなります。

- 上記容器は小型容器骨量の目安であり、規定の容器でなくてもかまいません。

小型容器量以下であれば小型容器として3万円以上の納骨懇志をお納めいただきます。 - 複数体のご遺骨を納骨される場合には、人数に乗じたご懇志が必要となります。

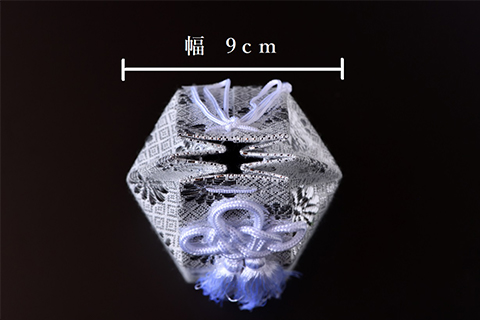

小型容器(例)

祖壇納骨の流れ

-

受付

上記の必要書類をご持参いただき、大谷本廟総合受付へお越しください。

-

書類・お骨等の確認

総合受付にて、必要書類と納骨懇志、お骨の確認をして、「ご案内用紙」をお渡しいたします。

お骨の容器にはどなたのお骨か判別できるように、お名前等の記入をお願いします。

-

「ご案内用紙」とお骨をご提示

本廟会館2階受付にて、総合受付でお渡しした「ご案内用紙」とお骨をご提示ください。

-

お勤め

お勤めのご案内をいたします。

ご一緒にお念仏申しましょう。

-

納骨

お勤め終了後、お骨を受け取り明著堂までお進みいただき、

明著堂前で僧侶にお骨をお渡しください。

-

合掌・礼拝

納骨後、明著堂前で合掌・礼拝いたします。

以上で納骨は終了となります。詳細については大谷本廟までお問い合わせください。